最上紅花の効能とエビデンス

紅花は古代より漢⽅⽣薬として珍重されており、その作⽤は主に⾎液循環作⽤ と免疫⼒を⾼める作⽤により、⾎管関係の疾患、脳梗塞、⼼臓系疾患、⽪膚病 の治療薬として⽤いられてきました。 最上紅花の効能は多くの研究がなされていますが、中でも東北公益⽂科⼤学 の平松緑教授は⾷としての最上紅花の効能に着⽬され、実⽤的な...

紅花は古代より漢⽅⽣薬として珍重されており、その作⽤は主に⾎液循環作⽤ と免疫⼒を⾼める作⽤により、⾎管関係の疾患、脳梗塞、⼼臓系疾患、⽪膚病 の治療薬として⽤いられてきました。 最上紅花の効能は多くの研究がなされていますが、中でも東北公益⽂科⼤学 の平松緑教授は⾷としての最上紅花の効能に着⽬され、実⽤的な...

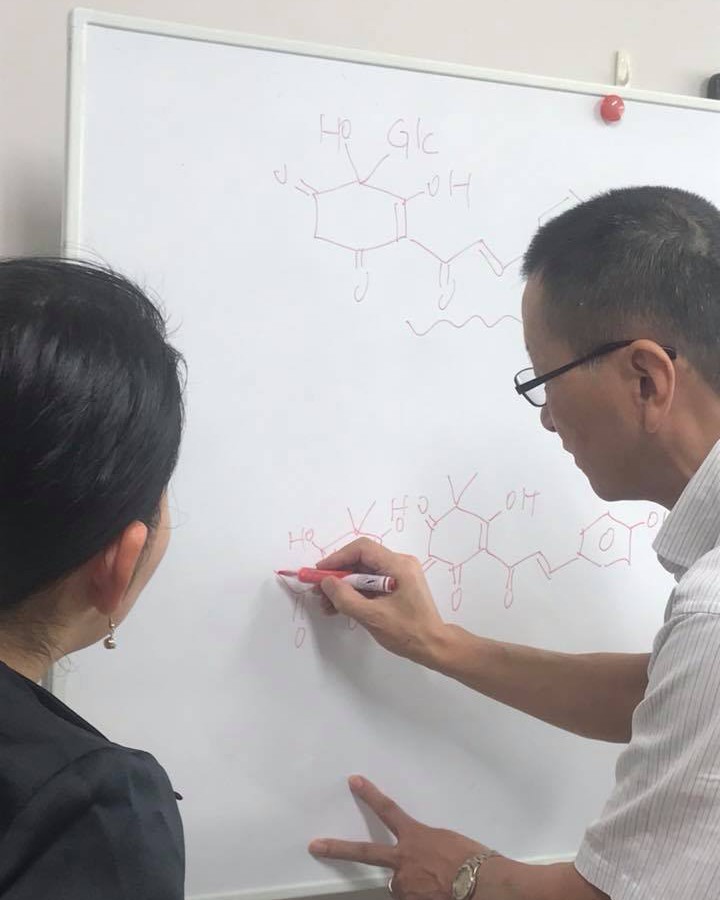

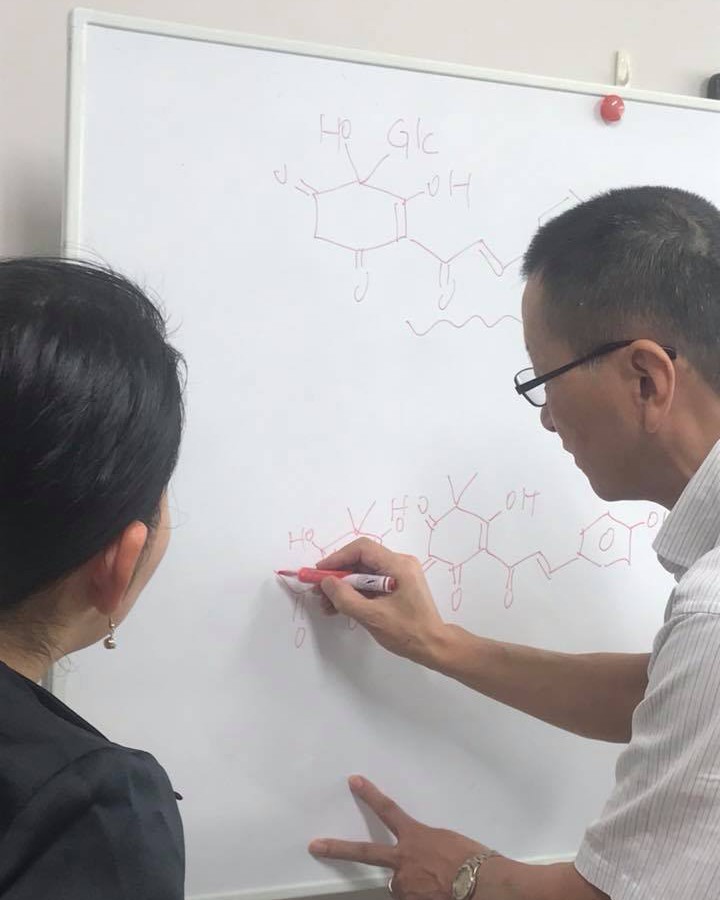

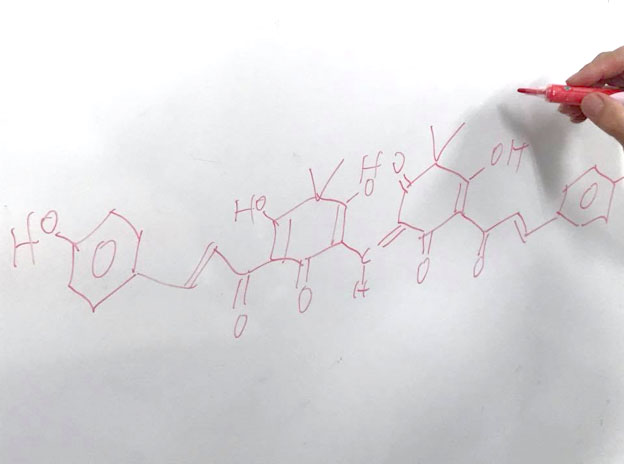

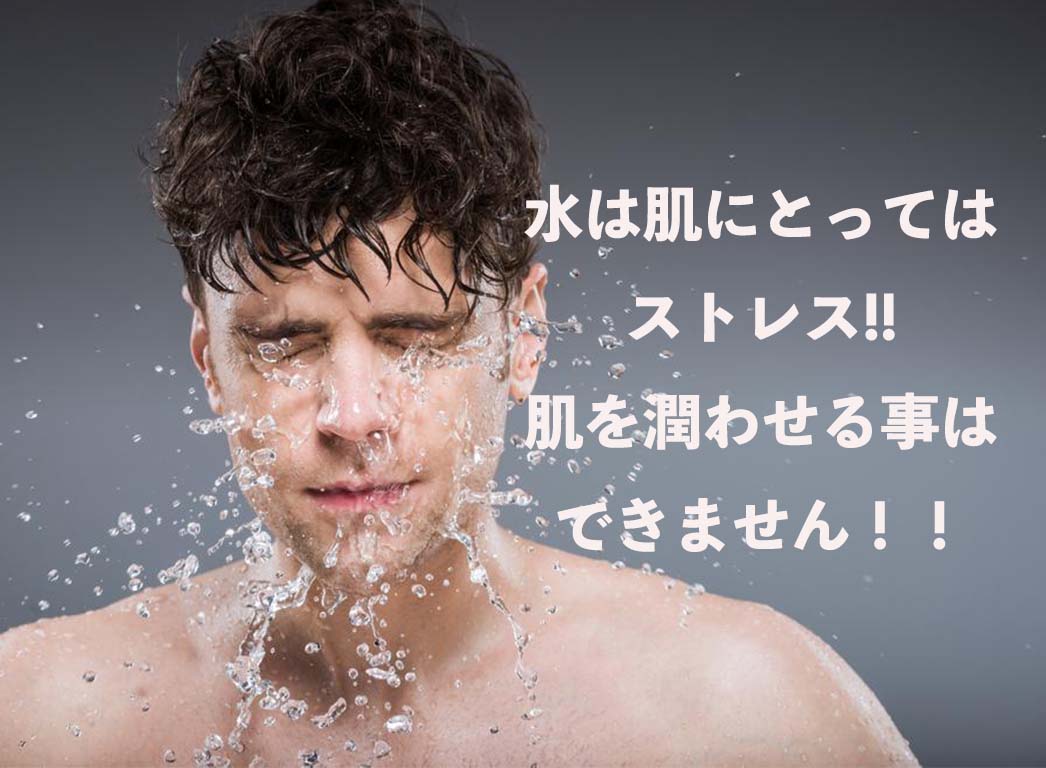

べに花が不老不死の植物と珍重される理由 べに花はポリフェノールが2つあるから1つが酸化してももう1つでカバー出来る→最強エイジング!→不老不死 べに花は血行を促進させる効力が高い植物です。お肌の活性にも役に立つので皮膚病の治療として漢方では紅花染や花弁を使用しています。 健やかなお肌には角質水分量が必須なの...

最上紅花の効能の論文を集めました。 いえいえ、まだまだあるのですが、ひとまず一部です。 ね?紅花って凄くないですか? 紅花は古代より漢方生薬として珍重されており、その作用は主に血液循環作用と免疫力を高める作用により、 血管関係の疾患、脳梗塞、心臓系疾患、皮膚病の治療薬として用いられてきました。 科学の力をも...

化粧品には裏のラベルに配合成分ごとに記載が義務付けられています。 今お使いの化粧水の裏ラベルには何が書いてありますか? 多くの化粧水は「水」が一番多く使われているので、一番上には水と記載があると思います。 分子量が大きな水をお肌にのせるためには化学物質と混ぜて化学の水を作ります。 水が90%の物、99%の物...

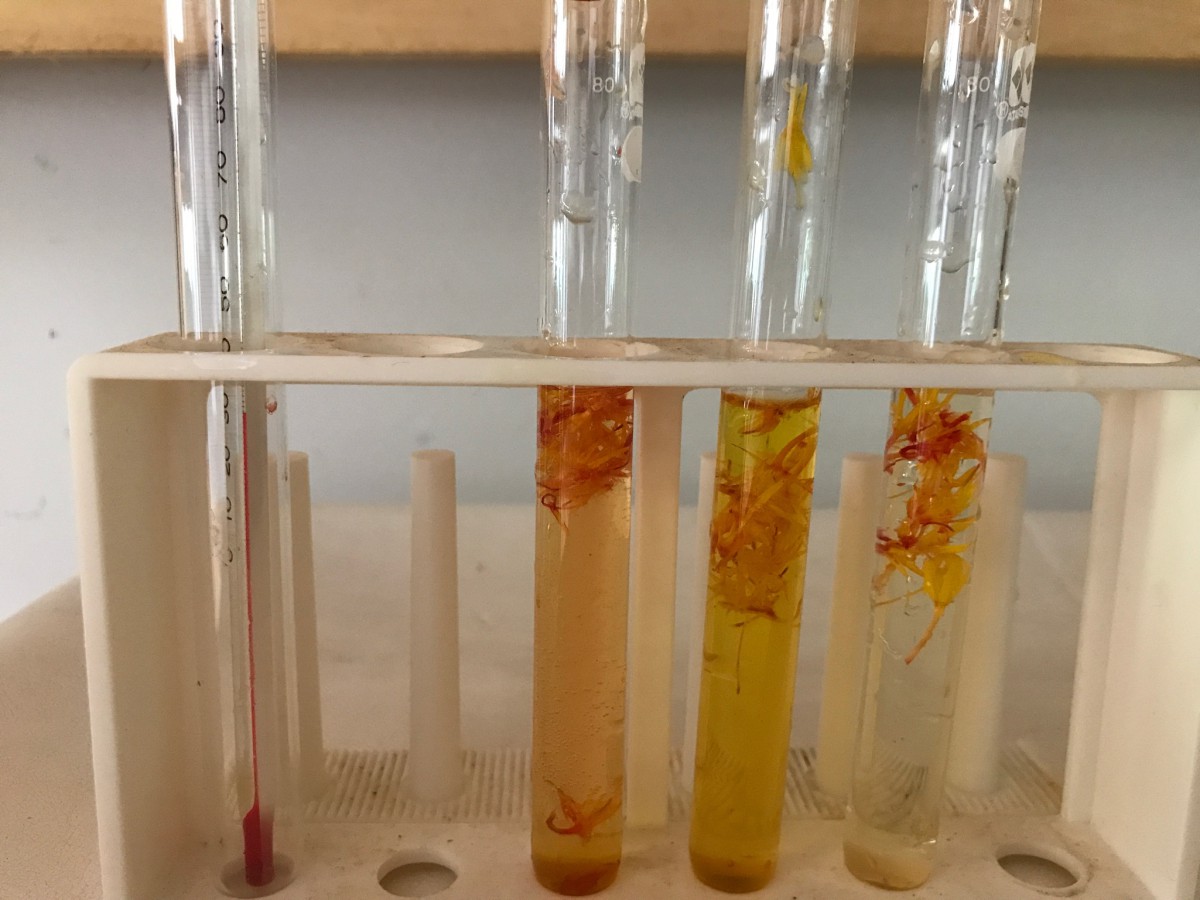

烏梅は黒梅とも呼ばれ、約1400年前に遣隋使、遣唐使により薬用として伝えられ、その後、紅花染めや化粧用の紅の媒染料として使用されてきました。 明治以降、化学染料の普及により烏梅の需要は激減し、現在は、伝統技法を守る数少ない染色家のみが烏梅を媒染料として、手間暇をかけて染色を行っております。 烏梅を媒染料とし...

漢方と紅花 紅花は947年、宋代の中国の書物『開宝本草』に初めて記載がみられ、「血を活し,燥を潤し,痛を止め,腫を散じ,経を通ずる.多く用いれば留血を破り, 少しく用いれば血を養う」とあるよう血液の滞り障害に珍重をされていた事が伝えられています。 また、李時珍は、「気味は甘、平。無毒で、心憂鬱積、気悶して散...

紅花は973年の中国の書『開宝本草』に「紅藍花」として痕血(血液の滞り)を治し,血の道障害に適用し,婦人病薬として使用する旨が記載されています。 1596年の『本草綱目』李時珍には、漢名は「紅藍花」『釈名』では「紅花」「黄藍」その花は紅色、葉は藍に似ているので名に藍がある。と書かれています。薬物書『経史証類...

最上紅花のルーツ 最上紅花のルーツは中近東の古代キルギスであり、とても強い棘の葉を持った植物です。長い年月をかけて人が改良し、棘の無い紅花として貴重な紅の染料と、生薬として珍重され、古代エジプトではミイラの布の染色にも用いられていました。 『ルーツとされる紅花の原種』笹沼恒男論文 ベニバナの系統進化・多様性...